Beitrag im Jahrbuch 2003 des Stadtteilvereins Handschuhsheim

Sie können diesen Artikel als PDF-Datei herunterladen.

Möglichkeiten zur besseren Anbindung des Universitätscampus im Neuenheimer Feld und zur Entlastung der Hauptstraßen in Handschuhsheim- Petra Bauer und Dieter Teufel - Auflage

März 2004. |

Inhalt

|

1

Die Probleme |

|

2

Wie werden Verkehrsuntersuchungen durchgeführt ? |

|

4

Welche Möglichkeiten zur Entlastung der B3 gibt es heute ? |

|

4.1

Job-Ticket |

|

4.2

Parkraumbewirtschaftung |

|

4.3

Straßenbahn-Anbindung des Neuenheimer Feldes |

|

4.4

Zweites OEG-Gleis bis Weinheim: Ende der Wartezeit in Schriesheim

und Taktverdoppelung |

|

4.5 Durchgehende

OEG- oder HSB-Linie von Weinheim ins Neuenheimer Feld |

|

4.6

Verbesserung von Anschlüssen |

|

4.7

Bike&Ride: Überdachte Fahrradabstellplätze an OEG

Haltestellen |

|

4.8

Beschleunigung des Öffentlichen Verkehrs |

|

4.9

Rad/Fußgängersteg Wieblingen - Neuenheimer Feld |

|

4.10 S-Bahn Rhein-Neckar |

|

4.11 S-Bahn nach Norden |

|

4.12 Straßenbahn-Anbindung

von Ladenburg/Heddesheim |

|

4.13 Verlegung der B 3 auf

die A 5 |

|

4.14 Verlagerung des

Durchgangsverkehrs: Straßenräumliches Handlungskonzept |

|

4.15 Schnellbus aus

Wilhelmsfeld ins Neuenheimer Feld |

|

4.16 Schwindende

Nahversorgung: Hausgemachter Autoverkehr |

|

4.17 Sichere

Fahrradverbindung in die Stadt im Zuge der Sanierung der B3-Allee |

|

4.18 Straßenbahnverlängerung

Nussloch/Wiesloch |

|

4.19 Straßenbahn nach

Kirchheim und Weiterführung nach Walldorf |

|

4.20 Straßenbahnverlängerung

nach Plankstadt/Schwetzingen |

|

5.1 Fünfte

Neckarquerung mit Ausbau des Klausenpfads |

|

5.2 Fünfte

Neckarquerung ohne Ausbau des Klausenpfads |

|

5.3 Fünfte

Neckarquerung als Brücke |

|

5.4 Zentraler

Nordzubringer |

|

5.5 "Radieschen-Tunnel" |

|

5.6 "Kleiner"

Nordzubringer |

|

7

Was bisher schon erreicht wurde |

|

8

Fazit

|

|

|

2 Wie

werden Verkehrsuntersuchungen durchgeführt ?

|

|

Um Lösungsmöglichkeiten für

die Verkehrsprobleme zu finden und zu bewerten, müssen zunächst

aufwendige Verkehrsuntersuchungen durchgeführt werden. Grundlage dieser

Untersuchungen sind Verkehrserhebungen und Verkehrszählungen. In

Heidelberg wurden im November 1988 von Prof. Dr. Wermuth[12]

13770 Personen (10,3% der Einwohner Heidelbergs) befragt, welche Fahrten

und Wege zu welchem Zweck und mit welchem Verkehrsmittel sie an einem

Stichtag durchführten. Im Juli 1999 wurde eine solche Befragung mit 1331

Einwohnern Heidelbergs und 3150 Bewohnern der Region von der Stadt

Heidelberg zusammen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar VRN wiederholt.[13]

Die Ergebnisse dieser Verkehrserhebungen, aus denen genau ersichtlich

wird, wohin die Menschen zu welchem Zweck, zu welcher Uhrzeit, mit welchem

Verkehrsmittel über welche Route fahren, werden in ein Computermodell des

Verkehrs eingespeist, in dem alle wesentlichen Straßen und ÖPNV-Linien

Heidelbergs enthalten sind. Dieses wird durch Verkehrszählungen auf den

Straßen und im ÖPNV ergänzt und geeicht. Aus einer Vielzahl von

Verkehrsuntersuchungen weiß man, welche Verhaltensänderungen bei wie

viel Prozent der Verkehrsteilnehmer eintreten, wenn z.B. eine neue Straßenbahnlinie

gebaut oder der Takt oder die Geschwindigkeit einer Straßenbahn

verbessert wird. Dadurch lassen sich in einem Computermodell einzelne Änderungen

und ganze Planfälle durchspielen. Die erhaltenen Ergebnisse sind nicht

absolut exakt, aber z.B. genauer als Meinungsumfragen vor Wahlen. Da

solche Untersuchungen schon seit ca. 40 Jahren durchgeführt werden,

bestehen große Erfahrungen mit dem Instrumentarium, die es ermöglichen,

Aussagen im Vorfeld darüber zu treffen, was bei Verwirklichung einzelner

Projekte im Straßenraum an Änderungen geschehen wird. |

|

Aufgrund verschiedener zu erwartender Änderungen

wie Erhöhung der Bevölkerungszahl, Änderungen in der Arbeitsplatzzahl,

normalen Trends wie einer Zunahme des Autobesitzes und der Autonutzung

wird zunächst ein Prognose-Null-Fall errechnet, der die Situation in 5

oder 10 Jahren beschreibt, wenn keinerlei Verkehrsmaßnahmen mehr

realisiert würden. Die Wirkung einzelner Maßnahmen wie die einer

5.Neckarquerung oder einer Straßenbahnlinie in das Neuenheimer Feld können

dann mit dieser Null-Prognose verglichen werden. Dadurch können die

Auswirkungen der Planungen berechnet und optimiert werden. In Heidelberg

wurden solche Untersuchungen in den letzten Jahren von Prof. Dr. Manfred

Wermuth und der IVV-Verkehrsforschung und Infrastrukturplanung GmbH [14]

[15]

[16]

[17],

dem BSV-Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH

[18]

[19]

[20]

[21]

und der PTV-Planung Transport Verkehr GmbH [22]

[23]

[24]

[25]

durchgeführt. |

|

|

3

Woher kommen die Autos auf der B3 und wo wollen sie hin ?

|

|

Durch die Verkehrserhebungen

und -zählungen ist bekannt, woher die Fahrzeuge auf der B3 kommen und wo

sie hinfahren. Es ist interessant, diese Verkehrsflüsse genauer zu

studieren. Von ihnen hängt ab, wie stark einzelne Maßnahmen zur

Entlastung der B3 beitragen können. Fangen wir im Norden an: Von dem

Kfz-Verkehr, der täglich auf der B3 durch Handschuhsheim fließt, kommen 23% über den Autobahnzubringer

Dossenheim von der A5, 42% von der Bergstraße (B3) hinter Dossenheim,17%

direkt aus Dossenheim und 18% aus Handschuhsheim. 18% der

Fahrzeuge haben ihr Ziel in Handschuhsheim, 30% fahren in die Rottmannstraße und 52% in die

Berlinerstraße. Von den letzteren fahren 22% in das Neuenheimer Feld, 7%

haben ihr Ziel in Neuenheim und 23% fahren über die Ernst-Walz-Brücke. |

4

Welche Möglichkeiten zur Entlastung der B3 gibt es heute ?

Schauen wir uns einmal einen

typischen Pendler an, der im Odenwald z.B. in Fürth wohnt und im

Neuenheimer Feld arbeitet.[26]

Wenn er mit dem Auto fährt, braucht er für die Strecke knapp eine Stunde

von seiner Wohnung bis zum Parkplatz auf dem Neuenheimer Feld. Dort kann

er den ganzen Tag seinen Wagen kostenlos abstellen. Wenn sein

Arbeitsbeginn 8 Uhr ist, kann er z.B. in Fürth um 6.05 Uhr mit der

Deutschen Bahn nach Weinheim fahren. Er kommt dort um 6:35 Uhr an und muss

dann in die OEG umsteigen. Deren Fahrplan ist aber nicht auf die aus dem

Weschnitztal ankommende Bahn abgestimmt, sie fährt 6:39 und dann erst

wieder 6:59 Uhr von Weinheim ab. Da die OEG-Haltestelle erst nach einem

Fußweg von rund 5 Minuten zu erreichen ist, kann er nur, wenn er rennt

und Glück hat, die OEG 6:39 erreichen. Wenn er nicht so gut im sprinten

ist oder sein Zug nur 1 Minute Verspätung hat, muss er in Weinheim auf

einem schmalen OEG-Bahnsteig direkt neben der Hauptstraße noch einmal

fast 20 Minuten auf die nächste OEG warten. Dann kann er nach

Handschuhsheim fahren, allerdings nicht an einem Stück. Da zwischen

Weinheim und Schriesheim die OEG nur ein Gleis hat, müssen die

entgegenkommenden Fahrzeuge in Schriesheim jedes Mal aufeinander warten.

Während der Wartezeit kann unser Pendler dann aus dem Fenster schauen und

sehen, wie seine Kollegen mit dem Auto die B3 entlang brausen. In

Handschuhsheim muss er aus der OEG aus- und in die Straßenbahn Richtung

Berliner Straße umsteigen. Nach einer Wartezeit von 6 Minuten kann er in

die 4er einsteigen. Diese fährt ihn dann zwar nicht ins Neuenheimer Feld,

aber immerhin in die Berliner Straße, wo er dann nach dem Aussteigen noch

einen Fußmarsch bis zu seinem Arbeitsplatz absolvieren kann. Insgesamt

hat er vom Bahnhof Fürth bis zur Haltestelle in der Berliner Straße nach

Fahrplan 89 Minuten gebraucht, fast 50% länger als mit dem Auto, mit dem

er zudem noch direkt von der Wohnung losfahren und näher an seinen

Arbeitsplatz heranfahren kann. Einen Großteil der Mehrzeit, die er mit

dem ÖPNV braucht, muss er jeweils aufgrund nicht abgestimmter Fahrpläne

auf den nächsten Anschluss warten. Fährt er nach der Arbeit z.B. um

16:22 Uhr mit der Straßenbahn wieder zurück, muss er sowohl in

Schriesheim fahrplanmäßig 4 Minuten als auch in Weinheim ebenfalls

wieder 20 Minuten auf den Anschluss Richtung Fürth warten. In Fürth

endlich angekommen, freut er sich darauf, nach dem Sitzen im Büro wieder

die Strecke zur Wohnung mit seinem Mountainbike zurückradeln zu können.

Als er aber eines Tages abends am Bahnhof Fürth ankommt, ist sein

Mountainbike gestohlen, da es keine sichere Unterstellmöglichkeit am

Bahnhof gibt. Das muss aber nicht so sein.

Andere Städte, wie z.B. Karlsruhe, Freiburg, Basel, Zürich, Montpellier

oder Stuttgart haben es uns in den letzten Jahrzehnten vorgemacht, wie ein

moderner Öffentlicher Verkehr komfortabel, schnell, bequem und preiswert

organisiert werden kann. Betrachten wir einmal

genauer, welche Maßnahmen in Heidelberg möglich sind. Insgesamt gibt es 20 Maßnahmen,

mit denen die Anwohner der B3 entlastet werden könnten. Wir gehen sie im

Folgenden der Reihe nach durch und beschreiben dabei, welche Folgen welche

Maßnahmen hätten. Viele Unternehmen in

Heidelberg haben es inzwischen eingeführt. Es ist so erfolgreich, dass es

bei den teilnehmenden Unternehmen von 55 - 65% der Beschäftigten genutzt

wird. Bei der Stadtverwaltung[27]

haben von 2 400 Beschäftigten seit Jahren 1 540 das Job-Ticket

(=64%), bei der Pädagogischen Hochschule 93 von 140 Beschäftigten

(=66%). Eine Ausnahme stellen die Universität, die Max-Planck-Institute

und die Universitätskliniken dar, deren über 14 000 Beschäftigte[28]

in der Altstadt und im Neuenheimer Feld das reguläre Job-Ticket bisher

leider nicht nutzen können. Ein Jobticket kostet heute 21 Euro pro Monat,

also 81% weniger als eine Gesamt-VRN-Monatskarte oder rund die Hälfte

einer Monatskarte nach Dossenheim oder ein Drittel des in Zukunft

geplanten Bürgertickets. Zusätzlich müsste die Universität als

Arbeitgeber einen Grundbeitrag von 7,35 Euro pro Monat und Beschäftigten

zahlen. Dieser Grundbeitrag zur Finanzierung des Jobtickets könnte leicht

über eine Bewirtschaftung der bisher kostenlosen Stellplätze finanziert

werden. Heute sind auf dem Universitätscampus

im Neuenheimer Feld 5500 Stellplätze ausgewiesen.[29]

Außerdem gibt es 1000 - 1200 inoffizielle Stellplätze. Bis zum Jahr 2010

sollen zusätzlich ca. 700, bis zum Jahr 2020 zusätzlich ca. 1500

PKW-Stellplätze gebaut werden, insgesamt wären es dann unter Berücksichtigung

der wegfallenden ca. 7000. Allein die heutigen Stellplätze nehmen eine Fläche

von ca. 130 000 Quadratmetern ein. Boden ist ein kostbares Gut, in

Neuenheim ist der Boden nach den Bodenrichtwerten des Gutachterausschusses

der Stadt Heidelberg mit 1020,- Euro/m2 am teuersten. Der Rechnungshof Baden-Württemberg

kritisierte bereits im Jahr 1994 die Finanzierung der Stellplätze für

Landesbedienstete durch den Steuerzahler und forderte eine generelle Gebührenpflicht

für alle PKW-Abstellflächen. Die landeseigene Parkraumgesellschaft

Baden-Württemberg (PBW) GmbH hat berechnet, dass der jährliche Aufwand

des Landes Baden-Württemberg für seine 65000 Stellplätze für

Landesbedienstete und Studenten bei ca. 95 Millionen DM im Jahr 1996

liegt.[30]

Die monatlichen Vollkosten der Stellplätze des Landes Baden-Württemberg

betragen nach Berechnungen der PBW zwischen 40 und 50 Euro bei Stellplätzen

im Freien sowie zwischen 125 und 175 Euro bei Plätzen in Parkhäusern und

Tiefgaragen.[31]

Die PBW bewirtschaftet derzeit 16 700 Stellplätze in 170 Parkhäusern und

Tiefgaragen sowie über 3 500 Plätze im Freien, darunter die

Parkraumbewirtschaftung an den Universitäten Konstanz und Mannheim. In dem Problem, dass die

Stellplätze bisher kostenlos angeboten werden, liegt gleichzeitig ein großes

Potential zur Lösung der Verkehrsprobleme des Neuenheimer Feldes. Würden

diese Stellplätze zusammen mit einem Job-Ticket bewirtschaftet, wäre

z.B. bei einer Monatsgebühr von nur 20 Euro für einen Stellplatz auf dem

Universitätsgelände die Fahrt mit dem Öffentlichen Verkehr plötzlich

nicht mehr viel teurer als das Auto, sondern sogar billiger. Dies hätte

zur Folge, dass ein Teil derjenigen, die vom Wohnort zum Arbeitsort eine

Verbindung des Öffentlichen Verkehrs haben, sich ein Jobticket kaufen würden,

mit dem sie übrigens auch am Wochenende mit der ganzen Familie kostenlos

auf allen Bahnen und Bussen zwischen Weißenburg im Elsaß,

Kaiserslautern, Bensheim, Bad Schönborn und Bad Friedrichshall fahren können.

Die Planfallberechnungen zeigen, dass durch die Einführung eines

Jobtickets, kombiniert mit einer Parkraumbewirtschaftung der Verkehr auf

der B3 in Handschuhsheim um ca. 1800 PKW pro Tag (das wären 11 % des

gesamten Verkehrs) abnehmen würde. Anders als Baumaßnahmen, die nur an

einer Stelle wirken, hätte ein Job-Ticket und eine

Parkraumbewirtschaftung in der ganzen Stadt positive Effekte, schwerpunktmäßig

bei den Verkehrsströmen, die ins Neuenheimer Feld, in die Altstadt und

nach Bergheim fließen: Die Umweltbelastungen des Verkehrs würden

abnehmen und nicht irgendwo anders hin verlagert, der Verkehr würde

weniger, dadurch gäbe es weniger Staus und die Stellplatzprobleme wären

entspannt.

Die Kosten dieser Maßnahme

für die Öffentliche Hand lägen bei Null Euro, sowohl die laufenden

Kosten als auch die notwendigen Investitionen könnten über die Einnahmen

aus der Parkraumbewirtschaftung finanziert werden. Beide Maßnahmen könnten

sofort eingeführt werden. Aus den geschilderten Gründen

waren sowohl Jobticket als auch Parkraumbewirtschaftung für das

Neuenheimer Feld Bestandteil des im Jahr 1994 vom Gemeinderat

verabschiedeten Verkehrsentwicklungsplanes. Sie sind ebenfalls in der im

Jahr 2001 erfolgten Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes

Heidelberg enthalten. Die Universität schreibt dazu in ihrem

Verkehrskonzept: "Universität, Staatliches Vermögens- und

Hochbauamt Mannheim und Universitätsbauamt sind seit 1990 damit befasst,

eine Bewirtschaftung der Stellplätze im Universitätsgebiet einzuführen.

Nach den Vorstellungen des Universitätsbauamtes sollte sie alle Stellplätze

erfassen. Berechtigte Bedienstete und Studenten könnten Plaketten

erhalten; für Besucher und ambulante Patienten usw. könnten

Parkschein-Automaten aufgestellt werden. Ein solches

Bewirtschaftungssystem würde den Verkehr nicht behindern, wäre technisch

und organisatorisch flexibel, kostengünstig zu realisieren und geeignet,

den Umstieg auf den ÖPNV zu begünstigen."[32]

So weit, so gut. Das Problem ist, dass eine Bewirtschaftung der über 5000

Stellplätze der Universität und ein Jobticket in den letzten 13 Jahren

nicht erreicht wurde. Die Ursachen liegen im

politischen Bereich. Als "eine politische Aufgabe" sah es bisher der

Landtagsabgeordnete von Heidelberg, Werner Pfisterer (CDU) an, die

Parkraumbewirtschaftung im Neuenheimer Feld zu verhindern. Auf sein

Betreiben hin lehnte z.B. der Finanzausschuss in Stuttgart im Februar 1998

die Parkraumbewirtschaftung ab. In der Pressemitteilung des Büros von MdL

Pfisterer heißt es dazu: "Mit seinem ununterbrochenen Engagement gegen

die geplanten Parkgebühren löste Pfisterer ein Versprechen ein, das er

bereits lange vor seiner Wahl abgegeben hatte."[33]

4.3 Straßenbahn-Anbindung des Neuenheimer Feldes

Schon sehr lange geplant ist

eine Straßenbahnlinie in das Neuenheimer Feld. Bisher fährt die Straßenbahn

nur außerhalb des Universitätscampus durch die Berliner Straße. Fahrgäste,

die in die Institute oder Kliniken wollen, müssen entweder in die oft überfüllten

Busse umsteigen oder einen Fußmarsch von bis zu 800 Metern unternehmen.

Weit entfernt von der Straßenbahn sind die neuen Kliniken, die zur Zeit

und in Zukunft am Westrand des Campus gebaut werden. Seit Jahren werden

verschiedene mögliche Streckenverläufe diskutiert, die jedoch bisher

alle am Widerstand der Universität scheiterten. Möglich wäre z.B. eine

Ringstrecke von der Jahnstraße über die Kirschnerstraße, die

Tiergartenstraße und über die Straße im Neuenheimer Feld wieder zurück

zum Technologie-Zentrum oder Stichstrecken über die Kirschnerstraße und

die Straße im Neuenheimer Feld. Die Universität argumentiert, dass eine

Straßenbahn auf diesen Straßen Messungen und Experimente der Universitätsinstitute

beeinträchtigen würde und deshalb nicht in Frage käme. Dies betraf vor

allem die Strecke durch die Straße im Neuenheimer Feld neben dem

Mineralogischen und dem Physikalisch-Chemischen Institut. Inzwischen ist

jedoch das Physikalisch-Chemische Institut in einen Neubau in der verlängerten

Mönchhofstraße umgezogen. Als Alternative schlug die

Universität jahrelang eine Straßenbahnstrecke über den Klausenpfad vor,

die jedoch verkehrlich und betriebswirtschaftlich ausscheidet, da dort

praktisch keine Fahrgäste hin wollen und sie deshalb durch das Land nicht

zuschussfähig wäre. Die Trasse eines schienengebundenen Verkehrsmittels

muss dort liegen, wo die Ziele der Fahrgäste sind. Das Problem wäre

technisch zu lösen, da nicht ganze Institute, sondern nur einzelne

Messgeräte beeinträchtigt werden können. Dazu müssten nicht ganze

Institute verlagert werden (wie die Universität mehrmals vorrechnete),

sondern lediglich der Standort einzelner Messgeräte. Die Universität

selbst hat für solche Zwecke in den letzten Jahren das Verfügungsgebäude

gebaut, in das Geräte und Experimente einzelner Institute verlagert

werden können. Durch eine nördliche

Stichstrecke könnte der Verkehr auf der B3 in Handschuhsheim um ca. 500

PKW/Tag verringert werden. Es gibt weitere Maßnahmen,

mit denen die ÖPNV-Anbindung des Universitätsgeländes verbessert werden

könnte. Diese Maßnahmen, die bisher noch nicht Bestandteil des

Verkehrsentwicklungsplans sind, wären z.B.: 4.4 Zweites OEG-Gleis bis Weinheim: Ende der Wartezeit in Schriesheim und

Taktverdoppelung

Inzwischen ist auf allen

Strecken des OEG-Ringverkehrs zwischen Heidelberg-Mannheim-Viernheim und

Weinheim ein 2-gleisiger Betrieb eingerichtet, außer auf der Strecke

zwischen Weinheim und Schriesheim. Hier besteht nach wie vor nur ein

Gleis, was ein häufigeres Fahren der OEG verhindert. Außerdem pflanzen

sich Verspätungen einer OEG-Linie sofort auch in der Gegenrichtung fort,

weil das entgegenkommende Fahrzeug jeweils warten muss, bis die Strecke

frei ist. Würde dieses zweite Gleis endlich gebaut werden, wäre ein

durchgehender 10-Minuten-Takt der OEG zwischen Weinheim und Edingen möglich.

Außerdem entfiele das bisher regelmäßige Warten der OEG-Bahnen am

Bahnhof Schriesheim auf den Gegenzug. Im Oktober 2002 stimmte z.B. der

Gemeinderat Schriesheim dem zweigleisigen Ausbau zwischen

Schriesheim und Weinheim einstimmig zu und gab seine Finanzierungszusage,

während die Stadt Heidelberg, die auch davon profitieren würde, bisher

keine Finanzierungszusage gab. Welche Folgen eine

Taktverdoppelung hat, konnte man z.B. bei der Einführung des

10-Minuten-Takts auf der OEG-Strecke zwischen Edingen und Heidelberg

messen. Auf dieser Strecke, die vorher durchgängig im 20-Minuten-Takt

bedient worden war, nahm die Zahl der Fahrgäste zwischen Edingen und

Wieblingen um 2600 pro Tag und zwischen Wieblingen und Heidelberg um 3270

pro Tag zu. Dies entspricht einer Fahrgaststeigerung um 50 bzw. 50,2% 4.5 Durchgehende OEG- oder HSB-Linie von Weinheim ins Neuenheimer Feld

Bisher müssen alle Fahrgäste,

die vom Norden her mit der Straßenbahn ins Neuenheimer Feld wollen, am

OEG-Bahnhof in Handschuhsheim umsteigen. Dies gilt sowohl für die Zufahrt

morgens wie für die Heimfahrt abends. Ein gebrochener Verkehr, bei dem

zweimal pro Tag umgestiegen werden muss, ist nicht attraktiv und keine

gute Alternative zum Auto. Untersuchungen in anderen Städten zeigten,

dass sich im Schnitt bei sonst gleichen Bedingungen pro Umsteigevorgang

die Zahl der Fahrgäste halbiert. Eine umsteigefreie Verbindung ist nicht

nur ein Komfortgewinn, sondern auch schneller. Bei der jetzigen

Gleisstruktur (2 Gleise der OEG bis Schriesheim) wäre es technisch kein

Problem, eine durchgehende Bahnlinie von Schriesheim in die Berliner Straße

zu fahren. Ob dies von der OEG oder der HSB am kostengünstigsten zu

realisieren wäre, ließe sich am besten durch eine Ausschreibung der

Verbindung ermitteln. Falls Bedenken bestehen sollten, ob eine solche

Linie ausgelastet wäre, wäre es ohne Problem möglich, sie zunächst nur

in den Hauptverkehrszeiten zu bedienen. Nach dem Bau des 2. Gleises

zwischen Schriesheim und Weinheim könnte die Direktlinie schon in

Weinheim starten. Wenn beim geplanten Umbau der Straßenbahnhaltestelle

vor dem Hauptbahnhof ein Wendegleis vorgesehen würde, könnte diese

Direktlinie bis zum HBF geführt werden.

4.6 Verbesserung von Anschlüssen

Wie

beim Beispiel des Pendlers aus dem Weschnitztal beschrieben, sind die

Fahrpläne verschiedener ÖPNV-Unternehmen auch heute noch nicht

aufeinander abgestimmt. Pendler aus Fürth, Mörlenbach, Rimbach oder

Birkenau, die mit dem Zug nach Weinheim fahren wollen, müssen heute in

der Regel 20 min auf die OEG warten. Allein durch eine Verbesserung der

Fahrpläne könnte die Fahrzeit für Pendler aus diesem Bereich also um

rund 20 Minuten verkürzt werden. Diese Maßnahme wäre gut zu kombinieren

mit den Maßnahmen 5.4

"Zweites OEG-Gleis bis Weinheim" und 5.5

"Durchgehende

OEG- oder HSB-Linie von Weinheim ins Neuenheimer Feld

". Eine neue OEG-Linie direkt in die Berliner Straße könnte

zeitlich so gelegt werden, dass sie den Anschluss der Züge aus dem

Weschnitztal aufnimmt. Zusammen würden sich dadurch die ÖPNV-Fahrzeiten

für Pendler aus dem Weschnitztal mit der OEG im Vergleich zu heute um

knapp eine Stunde (!) pro Tag verkürzen.

4.7 Bike&Ride: Überdachte Fahrradabstellplätze an OEG Haltestellen

Die

meisten Menschen in der Region wohnen nicht direkt an einer Haltestelle,

sondern 300 bis 1500 m entfernt. Das ist eine ideale Entfernung, um mit

dem Fahrrad von der Wohnung zur Haltestelle zu fahren. Bei einer

Entfernung von z.B. 1000 m braucht man dafür nur ca. 4 Minuten. Wer das

heute jedoch macht, muss damit rechnen, dass sein Fahrrad irgendwann

gestohlen ist, wenn er von der Arbeit zurück kommt. Das gilt

insbesondere, wenn er ein wertvolles Fahrrad hat. Dringend notwendig sind

deshalb gut ausgebaute Bike&Ride-Anlagen mit überdachten und abschließbaren

Fahrradboxen an allen OEG- und DB-Haltestellen. Das kostet nicht viel und

braucht auch nicht viel Platz. Durch eine Erweiterung des Erschließungsradius

der OEG-Haltestellen durch diese Maßnahme würde der PKW-Verkehr auf der

B3 um 400 PKW pro Tag abnehmen.

4.8 Beschleunigung des Öffentlichen Verkehrs

Ein wichtiges Kriterium für

die Akzeptanz des Öffentlichen Verkehrs ist die Geschwindigkeit, mit der

die Fahrgäste ans Ziel befördert werden. Die

Fahrgeschwindigkeit der HSB-Fahrzeuge nach Fahrplan liegt seit Jahren im

Durchschnitt nur zwischen 15 und 16,5 km/h. In der Rush-Hour liegt sie

wegen Behinderungen des ÖPNV oft noch niedriger. Dies ist die reine

Fahrzeit der ÖPNV-Fahrzeuge, ohne den Zeitbedarf der Fahrgäste für

den Zu- und Abgang zur Haltestelle und ohne die Wartezeit an der

Haltestelle. Bezieht man letztere mit ein, reduzieren sich die

Reisegeschwindigkeiten für die Fahrgäste der HSB auf durchschnittlich

unter 10 km/h. Demgegenüber liegt die durchschnittliche

Reisegeschwindigkeit mit dem PKW wie mit dem Fahrrad in Heidelberg von Tür

zu Tür bei ca. 20 km/h. Warum sollte man bei solchen

Geschwindigkeiten vom Auto auf den ÖPNV umsteigen ?

Zur Rush-Hour befinden sich

in einer modernen Niederflur-Straßenbahn bis zu 230, in einem Gelenkbus

bis zu 160 Personen. Zur Rush-Hour befinden sich in einer modernen Straßenbahn

soviel Menschen wie in ca. 190 Autos, das entspricht einer Autoschlange

von ca. 1 200 m Länge. Da

sich in einer Straßenbahn also viel mehr Menschen befinden als in den

Autos vor einer Ampel, ist es sinnvoll und effektiv, dem Öffentlichen

Verkehr an Kreuzungen mit moderner Technik Vorrang einzuräumen. Dies muss kein Nachteil für

den PKW-Verkehr sein. Wie viele Autos pro Ampeldurchlauf an einer Kreuzung

durchfahren können, hängt vor allem vom Anteil der Grünzeit pro

Richtung ab. Bekommt der Öffentliche Verkehr nicht starre Grünzeiten

(egal ob er kommt oder nicht), sondern nur dann, wenn tatsächlich eine

Straßenbahn kommt, wird dadurch die Grünzeit für die Autos nicht

verringert. Im Gegenteil, bei einer intelligenten Schaltung der

Lichtsignalanlagen kann die Kapazität für den Autoverkehr sogar erhöht

werden, da die ÖV-Zeitfenster im Ampelumlauf immer dann eingespart werden

können, wenn keine Straßenbahn kommt. Ein solches Programm mit moderner

Verkehrsleit- und Lichtsignaltechnik wurde in den letzten 15 Jahren in der

Mehrzahl der europäischen Städte mit gut ausgebautem Öffentlichem

Verkehr realisiert. Dadurch wurde der Verkehrsfluss insgesamt verbessert,

der Öffentliche Verkehr attraktiver, die Zahl der Umsteiger vom Auto auf

den Öffentlichen Verkehr erhöht und dadurch Autoverkehr eingespart, was

zusätzlich dem Verkehrsfluss des Autoverkehrs zugute kam. In Heidelberg

ist ein solches Programm zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Öffentlichen

Verkehrs längst überfällig, da der ÖPNV bisher nur an wenigen Ampeln

Vorrang erhält. Der Öffentliche Verkehr in Heidelberg fährt heute im

Durchschnitt langsamer als vor Jahrzehnten. Ein besonderer Nebeneffekt

einer Beschleunigung des Öffentlichen Verkehrs ist, dass dadurch

erhebliche Kosten eingespart werden können. Allein zwischen

Handschuhsheim und den Stadtwerken könnte die Geschwindigkeit der Linien

1 und 4 um 50% erhöht werden ! Je schneller die Straßenbahn fährt,

um so geringer sind die spezifischen Lohn- und Fahrzeugkosten pro

Fahrgast. Bei der Linie 4 könnten so nur auf diesem Abschnitt Kosten von

300 000 € pro Jahr, bei der Linie 1 zusätzlich 270 000

€ pro Jahr eingespart werden. Im Gesamtnetz der HSB könnten durch eine

Beschleunigung um nur 20% die Betriebskosten um ca. 8 Millionen € pro

Jahr verringert werden, das wäre ein Viertel des HSB-Defizits. Zusätzlich

wäre der ÖPNV schneller, pünktlicher und attraktiver.

4.9 Rad/Fußgängersteg Wieblingen - Neuenheimer Feld

Obwohl Handschuhsheim und

Wieblingen nur 3 km auseinander liegen, werden heute zwischen den beiden

Stadtteilen täglich rund 1100 Fahrten mit dem PKW, aber nur 90 mit dem

Fahrrad unternommen. Zwischen Handschuhsheim und Pfaffengrund sind es täglich

800 PKW-Fahrten und nur 105 mit dem Fahrrad. Der Grund ist, dass man heute

mit dem Fahrrad einen großen und wenig attraktiven Umweg außen herum

fahren muss. Durch einen Fußgänger-/Fahrradsteg über den

Neckar z.B. in Höhe des Klausenpfads würde eine direkte und attraktive

Fahrradverbindung zwischen Wieblingen, Edingen, Eppelheim und Pfaffengrund

einerseits und dem Neuenheimer Feld, Neuenheim, Handschuhsheim und der

Altstadt andererseits geschaffen. Diese Verbindung wäre wesentlich

attraktiver (Fahrt durch das verkehrsarme Neuenheimer oder

Handschuhsheimer Feld statt an der vielbefahrenen B 37) und ca. 1,5 -

1,8 km kürzer als heute. Der Fahrradsteg würde nach den Berechnungen von

Prof. Dr. Wermuth15 täglich von rund 3 000 Fahrradfahrern benutzt werden.

Allein in Handschuhsheim würde der Autoverkehr dadurch um ca. 500

Autofahrten pro Tag abnehmen. Aus Gründen des

Landschafts- und Naturschutzes könnte der Steg als schmale, nur von Fußgängern

und Fahrradfahrern benutzbare Holzbrücke (nach dem Vorbild von Holzbrücken

über den Hochrhein) gebaut werden, die im sensiblen Bereich des

Naturschutzgebietes seitlich geschlossen ausgeführt werden könnte. Ein

Fußgänger-/Fahrradsteg wurde zwar in den Verkehrsentwicklungsplan 1994

aufgenommen, aber von der Stadtverwaltung nicht weiter verfolgt.

4.10 S-Bahn

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

fehlende Querungsmöglichkeiten für Fußgänger,

| |

|

problematische Überquerungen an

Haltestellen, | |

|

problematische Knotenpunkte, | |

|

"Radfahren auf der Fahrbahn

problematisch" bzw. "sehr problematisch" auf der B 3 zwischen dem nördlichen

Ortseingang Handschuhsheims bis zum Mönchhofplatz. |

Für die B3 fordert das Straßenräumliche

Handlungskonzept folgende Maßnahmen:

(Priorität

1 = sehr dringend, 3 = nicht so dringend)

|

Maßnahme

|

Priorität |

realisiert ? |

|

Dossenheimer Landstraße zwischen

Hans-Thoma-Platz und Mühlingstraße: |

||

|

Verbreiterung der

Gehwege |

3 |

bisher nicht realisiert |

|

Geschwindigkeitsbegrenzung

auf 30 km/h |

1 |

bisher nicht realisiert |

|

Anlage einer Überquerungshilfe

an der Haltestelle Biethstraße |

1 |

bisher nicht realisiert:

im Gegenteil, nördlich davon wurde sogar ein Zebrastreifen abgebaut |

|

Abbau des Gehweg-Parkens |

1 |

bisher nicht realisiert |

|

Anlage einer

Torsituation am Ortseingang |

2 |

bisher nicht realisiert |

|

In der Rottmannstraße: |

||

|

Ergänzung der fehlenden

Fußgängerfurten an der Lichtsignalanlage Steubenstraße |

2 |

bisher nicht realisiert |

|

Anlage einer Überquerungshilfe

in Höhe Froschäckerweg |

2 |

hier besteht noch ein

Zebrastreifen; es ist jedoch geplant, diesen abzubauen ! |

|

Geschwindigkeitsbegrenzung

auf 30 km/h |

1 |

bisher nicht realisiert |

|

Steubenstraße zwischen Blumenthal- und

Rottmannstraße: |

||

|

Ergänzung der fehlenden

Fußgängerfurt an der Lichtsignalanlage Rottmannstraße |

2 |

bisher nicht realisiert |

|

Geschwindigkeitsbegrenzung

auf 30 km/h |

1 |

bisher nicht realisiert |

|

Anlage einer Überquerungshilfe

in Höhe Bachsstraße (Einengung) |

2 |

bisher nicht realisiert |

|

Handschuhsheimer Landstraße B3: |

||

|

Geschwindigkeitsbegrenzung

auf 30 km/h |

1 |

bisher nicht realisiert |

|

Anlage einer zusätzlichen

Überquerungshilfe (Fußgängerüberweg) am südlichen Ende der

Haltestellen-Insel Kußmaulstraße |

2 |

bisher nicht realisiert |

|

Verbreiterung der

Haltestelleninsel Kußmaulstraße (Umsetzung der Markierungen) |

2 |

bisher nicht realisiert |

Auf der B3 in Handschuhsheim

sind rund 3800 PKW/Tag oder 15% Durchgangsverkehr, der auch über die A5

fahren könnte. Für diese Fahrzeuge gibt es keinen Grund, durch

Handschuhsheim hindurch zu fahren. Durch Realisierung der Maßnahmen des

Straßenräumlichen Handlungskonzepts würde die Durchfahrt von

Handschuhsheim für den Durchgangsverkehr unattraktiver. Die Realisierung

der Maßnahmen 5.14

und 5.13

zusammen würde die B3 in Handschuhsheim um ca. 3200 Fahrzeuge pro

Tag oder um 12% entlasten.

4.15 Schnellbus aus Wilhelmsfeld ins Neuenheimer Feld

Die meisten Berufseinpendler

nördlich von Handschuhsheim wohnen entlang der Bergstraße und im

Weschnitztal. Im Vergleich dazu fallen die relativ kleinen Dörfer im

Odenwald kaum ins Gewicht. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Wilhelmsfeld, das

zum Einzugsgebiet Heidelbergs gehört. Aus Wilhelmsfeld pendeln täglich

420 Berufstätige nach Heidelberg. Zusammen mit anderen Einpendlern,

Einkaufs-, Besorgungs- und sonstigen Fahrten verursacht dies rund 1100

Autofahrten pro Tag auf der B 3 in Handschuhsheim. Mit dem Auto braucht

man von Wilhelmsfeld ins Neuenheimer Feld ca. 25 Minuten, mit dem Öffentlichen

Verkehr bei zweimaligem Umsteigen in Schriesheim und Handschuhsheim 40

Minuten. Für die Pendler aus Wilhelmsfeld würde sich deshalb zumindest

im Berufsverkehr morgens und nachmittags ein Schnellbus lohnen, der die

Fahrgäste komfortabel, ohne umzusteigen, ohne Parkplatzsorgen und fast so

schnell wie mit dem PKW von Wilhelmsfeld ins Neuenheimer Feld bringt. Bei

den jetzigen Ticketpreisen wäre dies noch keine Alternative, aber nach

Einführung eines Job-Tickets und einer Parkraumbewirtschaftung wäre dies

auch für Autopendler interessant. Durch einen Schnellbus aus Wilhelmsfeld

zur Rush-Hour könnte der Verkehr auf der B 3 um 200 PKW/Tag reduziert

werden.

4.16 Schwindende Nahversorgung: Hausgemachter Autoverkehr

Von den täglichen Wegen der

Handschuhsheimer im Stadtteil (Binnenverkehr) wurden im Jahr 1988 rund 27%

mit dem Auto, 20% mit dem Fahrrad, 52% zu Fuß und 1% mit dem Öffentlichen

Verkehr zurückgelegt. Mit dem Auto waren das pro Tag rund 5600

Autofahrten. Inzwischen dürfte die Zahl der Autofahrten im Binnenverkehr

angestiegen sein, da sich die Einkaufsmöglichkeiten auf den Norden des

Stadtteils konzentriert haben. Parallel dazu ist eine Entwicklung zu

beobachten, dass die Zahl der Einkaufsmöglichkeiten im Ortskern abnimmt.

So verlagerte z.B. Lidl seine Einkaufsstelle von der Steubenstraße in die

Fritz-Frey-Straße. Während die Einkäufe im Ortskern meistens zu Fuß

oder mit dem Fahrrad erledigt werden, wird zum Einkaufen in den großen

Supermärkten in der Regel das Auto benutzt. Auch dies lässt den

Autoverkehr in Handschuhsheim ansteigen. Heute sind ca. 18% des

Autoverkehrs auf der B 3 Verkehr von Handschuhsheimern (Summe von Binnen-,

Quell- und Zielverkehr), auf der nördlichen Berliner Straße sind es

sogar 27% und auf der Rottmann-/Steubenstraße

39%. Durch eine Verbesserung der Nahversorgung, wie sie noch vor wenigen

Jahren vorhanden war und durch einige fußgängerfreundliche Maßnahmen im

Straßenraum[35]

könnte der Binnenverkehr mit dem Auto in Handschuhsheim um mindestens 15%

reduziert werden, dies entspräche einer Entlastung der B 3 um 400 – 600

PKW täglich. Der Stadtteilverein Handschuhsheim e.V. bemüht sich seit Jahren

um Verbesserungen in dieser Richtung.[36]

[37]

4.17 Sichere Fahrradverbindung in die Stadt im Zuge der Sanierung der B3-Allee

Tabelle 1

zeigt die Zahl der Auto- und Fahrradfahrten zwischen

Handschuhsheim und den wichtigsten anderen Stadtteilen. Allein zwischen

den benachbarten Stadtteilen Handschuhsheim und Neuenheim, Altstadt,

Bergheim und Weststadt fahren pro Werktag über 15000 mit dem PKW und

13000 mit dem Fahrrad. Viele trauen sich auf diesen Strecken nicht auf das

Fahrrad, weil zwischen Handschuhsheim und dem Mönchhofplatz keine sichere

Radverbindung besteht. Auf der ganzen Strecke gibt es auf der B3 weder

einen Radweg noch einen Fahrradstreifen, weshalb heute nur geübte

Fahrradfahrer diese Strecke befahren.

|

|

Fahrten/Tag mit |

Rad zu PKW

(=100%) |

||

|

zwischen und |

PKW |

Fahrrad |

||

|

Handschuhsheim |

Altstadt |

3270 |

3940 |

120% |

|

Handschuhsheim |

Neuenheim |

6710 |

6940 |

103% |

|

Handschuhsheim |

Bergheim |

2290 |

1310 |

57% |

|

Handschuhsheim |

Weststadt |

3160 |

880 |

28% |

|

Handschuhsheim |

Südstadt |

620 |

190 |

30% |

|

Handschuhsheim |

Rohrbach |

1300 |

280 |

21% |

|

Handschuhsheim |

Pfaffengrund |

800 |

105 |

13% |

|

Handschuhsheim |

Kirchheim |

1130 |

160 |

14% |

|

Handschuhsheim |

Wieblingen |

1100 |

90 |

8% |

|

Summe |

|

20390 |

13900 |

|

Tabelle

1

: Werktägliche

Fahrten mit PKW und Fahrrad zwischen Handschuhsheim und anderen

Stadtteilen[38]

Da die Gleise der Straßenbahn

zwischen Brückenstraße und Hans-Thoma-Platz dringend saniert werden müssen

und die Kanalanlagen zum Teil marode sind, plante die Stadtverwaltung noch

im letzten Jahr einen Umbau der B 3 zwischen Mönchhofplatz und

Hans-Thoma-Platz. Im Zuge dieses Umbaus sollten die Straßenverhältnisse

für alle Verkehrsarten verbessert und auf beiden Seiten ein

Fahrradstreifen angelegt werden, damit auf dieser wichtigen

Radverkehrsverbindung zwischen Handschuhsheim/Dossenheim und der

Innenstadt ein sicheres Fahrradfahren möglich wird. Gleichzeitig sollten

durch eine leichte Verbreiterung der Gehwege die hundert Jahre alten

Platanen der schönen Allee besser geschützt werden. Laut Baumgutachten,

das die Stadt Heidelberg in Auftrag gegeben hat, haben diese Platanen noch

eine Lebenserwartung von mindestens 50 Jahren. Die Haltestellen der Straßenbahnen

werden in ihrer Sicherheit verbessert und behindertengerecht umgebaut. Der

Schienenbereich wird statt des heute vorhandenen lauten Pflasters in

Bitumen ausgeführt. Der Autoverkehr behält wie bisher eine Fahrspur pro

Richtung. Wenn dieser Umbau durchgeführt würde, würde er in diesem

Bereich der B 3 eine deutliche Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer

und weniger Lärm für die Anwohner bringen. Inzwischen ist es jedoch

unwahrscheinlich geworden, dass diese Straßensanierung realisiert wird.

Die geplanten großen Straßenplanungen (siehe unten) werden in den nächsten

Jahrzehnten soviel Geld kosten, dass das Geld für diese dringend

notwendige Sanierung wahrscheinlich fehlt. Es ist trotzdem zu hoffen, dass

diese Umbauarbeiten bald und zügig durchgeführt werden, damit alle von

diesen Verbesserungen profitieren können. Der Stadtteilverein

Handschuhsheim schlägt vor, dass während der Bauphase jeweils nur auf

einer Seite gebaut wird, damit der Verkehr nicht vollständig unterbrochen

und umgeleitet werden muss.

Durch

diese Straßensanierung wäre eine sichere Fahrradverbindung in die

Altstadt, Neuenheim, Weststadt, Bergheim geschaffen mit der Folge, dass

der Autoverkehr auf der B3 in Handschuhsheim um 1200 PKW pro Tag (=5%)

abnehmen würde. Zahlreiche weitere, vor allem preiswerte Maßnahmen zur

Verbesserung der Sicherheit für den Fahrradverkehr, die bisher noch nicht

realisiert wurden, sind in BSV, 1995[39]

enthalten.

4.18 Straßenbahnverlängerung Nussloch/Wiesloch

Der

Hauptverkehr ins Neuenheimer Feld kommt aus Süden und Südwesten. Aus

diesen Richtungen ist der Universitäts-Campus heute nur mit ein- bis

dreimaligem (!) Umsteigen zu erreichen. Ein Beschäftigter der Universität,

der z.B. in Wiesloch wohnt und mit dem Öffentlichen Verkehr zur Arbeit

fahren wollte, müsste dabei heute folgende Odyssee zurücklegen: Zunächst

mit dem Bus von Wiesloch nach Leimen, dann in die Straßenbahn Linie 3

umsteigen und warten, bis sie abfährt. Schon in Rohrbach-Süd muß er

wieder raus und dort warten, bis die Straßenbahn Linie 4 ihn weiter fährt.

Mit der kann er dann in die Berliner Straße fahren. Arbeitet er aber

weiter hinten, insbesondere in Zukunft in der neuen Klinik, muss er z.B.

auf der "schönen" Haltestelle an der Berliner Straße noch einmal auf

den Bus warten und noch mal umsteigen. Auf der Hinfahrt vier verschiedene

Verkehrsmittel, jedes Mal warten und nach der Arbeit wieder dasselbe zurück.

(Nur der Vollständigkeit halber:

Theoretisch könnte er es auch mit drei verschiedenen Verkehrsmitteln

schaffen, wenn er in der Linie 3 bis zum Bismarckplatz sitzen bliebe und

dann mit dem 33er Bus wieder zum Römerkreis zurückführe, was aber ein

erheblicher Umweg wäre.) Und dafür soll er 129 € im Monat

zahlen. Kein vernünftiger Mensch, der ein Auto hat, macht so etwas. Dabei

wurde bereits 1993 im Sofortmassnahmenprogramm Verkehr und 1994 im

Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Heidelberg vom Gemeinderat die Straßenbahnverlängerung

nach Nussloch und Wiesloch beschlossen wie auch die Weiterführung der

Straßenbahnen nach Sandhausen/Walldorf und nach Plankstadt/Schwetzingen.

Es wurde nicht umgesetzt. Ginge die Straßenbahn wie früher nach

Wiesloch, hätte unser Pendler plötzlich eine sinnvolle Alternative. Er könnte

morgens in moderne Straßenbahnwagen in Wiesloch einsteigen und bis er die

Zeitung gelesen hat, wäre er ohne Umsteigen und ohne Wartezeit mit der

Linie 4 bis auf den Universitätscampus gefahren. Zusammen mit einem

Jobticket für 21 € im Monat wäre dies eine attraktive Alternative. Würde

sie endlich umgesetzt, könnte der Kfz-Verkehr auf der Ernst-Walz-Brücke

dadurch um 3,5% verringert werden.

4.19 Straßenbahn nach Kirchheim und Weiterführung nach Walldorf

Weitere

Maßnahmen zur Verbesserung der Anbindung des Neuenheimer Feldes sind die

geplante Straßenbahn nach Kirchheim und die Weiterführung dieser Straßenbahn

nach Sandhausen/Walldorf. Von dort könnte eine zusätzliche Straßenbahnlinie

über den HBF ins Neuenheimer Feld und weiter über die Berlinerstraße

nach Schriesheim/Weinheim geführt werden. Mit dieser Maßnahme könnte

der Kfz-Verkehr auf der Ernst-Walz-Brücke um 2,8% verringert werden.

4.20 Straßenbahnverlängerung nach Plankstadt/Schwetzingen

Mit

der ebenfalls schon 1993/94 beschlossenen Weiterführung der Straßenbahn

nach Plankstadt und Schwetzingen könnte der Kfz-Verkehr auf der

Ernst-Walz-Brücke um 2,7% verringert werden. Alle drei Straßenbahnverlängerungen

zusammen reduzieren den Kfz-Verkehr auf der Ernst-Walz-Brücke um 9%.

Zur

selben Zeit, als in Heidelberg vom Gemeinderat die Straßenbahnverlängerungen

ins Neuenheimer Feld, nach Wiesloch, nach Walldorf und nach Schwetzingen

beschlossen wurden (1993 und 1994), fielen auch in Heidelbergs

Partnerstadt Montpellier, in Straßburg und in Karlsruhe Beschlüsse zum

Bau von Straßenbahnen. Seither haben Montpellier und Straßburg ein

komplett neues Straßenbahnsystem aufgebaut (15 bzw. 25 km lang) und Karlsruhe insgesamt 270 km neue Stadtbahnlinien in Betrieb

genommen, Heidelberg genau 0,9 km. 40% der Fahrgäste in der Karlsruher

Stadtbahn sind vom Auto in die Stadtbahn umgestiegen, in Bussen sind nur

3% der Fahrgäste Umsteiger vom Auto.[40]

Weitere

Maßnahmen wären Schnellbuslinien aus mehreren südlichen Gemeinden

(darunter aus Wiesloch, Walldorf und Schwetzingen, bis die Straßenbahnen

fertig sind), der Burellitunnel und ein Umbau des Autobahnanschlusses

Rittel. Alle bisher dargestellten Maßnahmen

haben folgende Gemeinsamkeiten:

|

Sie sind kurz- bis mittelfristig zu verwirklichen | |

|

Sie haben eine positive Wirkung auf das gesamte Verkehrsgeschehen in der Stadt | |

|

Sie führen zu keinen negativen

Nebenwirkungen an anderen Stellen |

Demgegenüber stehen Maßnahmen,

die durch eine Schaffung neuer Angebote für den Autoverkehr versuchen,

die vorhandenen Probleme zu lösen. Diese nachstehend beschriebenen Maßnahmen

haben folgende Gemeinsamkeiten:

|

Sie sind mit aufwendigen Baumaßnahmen verbunden und kosten deshalb relativ viel Geld. Bei ihrer Realisierung müssen deshalb aufgrund der angespannten Haushaltslage viele notwendige kleine und mittelgroße Maßnahmen verschoben oder aufgegeben werden. | |

|

Sie sind nur mittel- bis langfristig zu realisieren, da sie z.B. die Zustimmung von Grundstückseigentümern oder deren Enteignung erfordern und abhängig sind vom Ausgang von möglichen Gerichtsverfahren. | |

|

Ihre Systemwirkung auf das gesamte

Verkehrsgeschehen in Heidelberg ist eher negativ, da sie zu einer

Zunahme des Autoverkehrs an anderen Stellen führen. |

5

Mehr Verkehr durch neue Straßen

Es ist ein altbekanntes Phänomen,

dass durch den Bau neuer Straßen nicht nur Verkehr verlagert wird,

sondern auch neuer Autoverkehr entsteht. Ursachen dafür können z.B.

sein, dass durch das attraktivere Angebot einer neuen Straße (z.B. kürzere

Fahrzeit) bisherige Fahrgäste des Öffentlichen Verkehrs auf das Auto

umsteigen. Außerdem kommt es, je nach den Bedingungen in mehr oder

weniger starkem Maße zu einer Neuinduktion von Verkehr: Es entstehen neue

Autofahrten, die es vorher nicht gab. Ein Beispiel: Ein Student, der heute

mit dem Auto zur Uni fährt und zwei Vorlesungen hat, vormittags und

nachmittags, bleibt heute vielleicht in der freien Zeit zwischen den

Vorlesungen auf dem Universitätscampus und setzt sich in die

Bibliothek, um zu lernen. Existiert in Zukunft z.B. eine schnelle

Verbindung für das Auto über den Neckar, kann es sein, dass ein Teil der

Studenten die freie Zeit benutzt, um "schnell mal" mit dem Auto nach

Hause und nachmittags extra wieder auf den Campus zu fahren. Aufgrund von

zahlreichen Untersuchungen und Vorher-Nachher-Vergleichen kann man solche

Effekte heute quantitativ abschätzen. Erster Bürgermeister Prof. Dr.

Raban von der Malsburg stellte dieses Problem bei einer Veranstaltung des

Stadtteilvereins Wieblingen im November 2002 am Beispiel einer 5.

Neckarquerung anschaulich dar: Eine 5. Neckarquerung mit Ausbau des

Klausenpfads würde insgesamt 22 300 Kraftfahrzeuge pro Tag anziehen.

In allen umliegenden Straßen, vor allem in Bergheim, käme es aber nur zu

einer Entlastung um insgesamt 12 700 Fahrzeuge. Fast die Hälfte des

Verkehrs auf der 5. Neckarquerung wäre also neu induzierter Autoverkehr,

der heute nicht fließt. Dieser würde vor allem den Westen und Nordosten

der Stadt, also Handschuhsheim, zusätzlich belasten.[41]

5.1 Fünfte Neckarquerung mit Ausbau des Klausenpfads

Dieses

Konzept wird seit Jahren von der Universität Heidelberg favorisiert. Dazu

soll zwischen dem Rittel und dem Neuenheimer Feld ein Tunnel oder eine Brücke

gebaut werden, die über einen Ausbau des Klausenpfads an die Berliner

Straße angebunden werden soll. Ein Ausbau des Klausenpfads hätte u.a.

zur Folge, dass mittelfristig auch nördlich des Klausenpfads im

Handschuhsheimer Feld gebaut würde, da eine ausgebaute Straße praktisch

immer eine beidseitige Bebauung nach sich zieht. Der Gemeinderat beschloss

im Jahr 2001 in der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes diese

Neckarquerung als Tunnel, aber ohne Ausbau des Klausenpfades. Der Vorteil

des Tunnels wäre, dass das Naturschutzgebiet und zukünftige

Flora-Fauna-Habitat nicht beeinträchtigt würde. Ein Tunnel würde

allerdings mindestens 75 Millionen Euro (ohne Ausbau Klausenpfad) kosten,

weshalb das Finanzministerium in Stuttgart Ende 2002 erklärte, dass eine

Bezuschussung eines Tunnels nicht möglich wäre.

Nach

Berechnungen der PTV-Planung Transport Verkehr GmbH würde eine

5.Neckarquerung zu einer Zunahme des Verkehrs in Handschuhsheim führen,

im Nordteil der Berliner Straße z.B. um 17% und in der Rottmannstraße um

5%. Auch in Neuenheim wäre nach den Berechnungen von Prof. Dr. Wermuth

z.B. in der Mönchhofstraße mit einer Zunahme des Autoverkehrs um 13-15%

zu rechnen. Lediglich auf der B 3 (am Ortsausgang Handschuhsheims) käme

es zu einer leichten Verkehrsabnahme um 7%. Im Bereich der Kopfklinik würde

der Autoverkehr im Vergleich zu heute um 40% zunehmen. Eine Nebenwirkung wäre,

dass durch eine 5. Neckarquerung mit Ausbau des Klausenpfads der heute

schon belastende Schleichverkehr durch das Handschuhsheimer Feld deutlich

ansteigen würde.

Ein

Ausbau des Klausenpfads, der sowohl von der Universität verlangt[42]

wie vom Land als Voraussetzung für eine 5.Neckarquerung angesehen wird,

wurde u.a. von den Interessenvertretungen der Handschuhsheimer Gärtner

und dem am Klausenpfad neu angesiedelten Heidelberger Tennisclub

abgelehnt.[43]

Auf vehementen Widerstand stieß der Ausbau des Klausenpfades bei der

Fraktion der "Heidelberger". Der Fraktionsvorsitzende Wolfgang

Lachenauer betonte, dass mit seiner Fraktion ein Ausbau des Klausenpfads

nicht zu machen ist: "Da kann sich der Rektor auf den Kopf stellen: Wir

machen keine Schnellstraße nördlich des Klinikums." [44]

5.2 Fünfte Neckarquerung ohne Ausbau des Klausenpfads

Diese

vom Gemeinderat beschlossene Variante stößt nicht auf Zustimmung der

Universität, da sie befürchtet, dass in diesem Fall der gesamte über

die Neckarquerung fließende Verkehr sich in das Universitätsgelände

ergießen würde. Dies würde z.B. im Bereich der Kopfklinik zu einer

Zunahme des Autoverkehrs im Vergleich zu heute um 170% führen. Auch mit

dieser Variante würde der Verkehr in Handschuhsheim zunehmen, z.B. in der

Rottmannstraße um 7% und in der Berliner Straße-Nord um 3%. Lediglich

auf der B 3 (Ortsausgang) käme es zu einer leichten Verkehrsabnahme um

3%.

5.3 Fünfte Neckarquerung als Brücke

Diese

Variante, die von der Universität angestrebt wird, ist bisher weder im

Verkehrsentwicklungsplan noch in dessen Fortschreibung enthalten. Die Gründe

sind, dass eine Brücke in Wieblingen zu einer Beeinträchtigung von

Wohngebieten führen und im Widerspruch zu den Naturschutzgesetzen und der

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU stehen würde.

Für

eine 5.Neckarquerung als Brücke gelten ungefähr die gleichen Zahlen der

Entlastung bzw. Zunahme des Verkehrs außerhalb des Universitätsgebietes

wie für einen Tunnel. (B3 ‑6%, nördliche Berliner Straße +17% und

Rottmannstraße +7%). In Wieblingen stößt eine Neckarbrücke auf den

Widerstand des Stadtteilvereins und zahlreicher Organisationen, die eine

Verlärmung des südlichen Stadtteils und zusätzliche Abgasbelastungen

befürchten. Der Vorteil einer Brücke wäre, dass sie mit 23 Millionen

Euro nur ein Drittel eines Tunnels kosten würde (ohne die Kosten eines

eventuellen Ausbaus des Klausenpfads).

Eine

Brücke über das Naturschutzgebiet bei Wieblingen stieß bei der CDU auf

Ablehnung. Bei einem Ortstermin der Kommunalpolitischen Vereinigung der

CDU machten für die CDU Wieblingen Dr. Friedrich Linhart sowie die

CDU-Stadträte Monika Frey-Eger und Otto Wickenhäuser deutlich, dass eine

Brückenlösung für den Stadtteil inakzeptabel sei. Wieblingen leide

bereits unter den erheblichen Geräuschbelästigungen der Autobahn; eine

weitere Zunahme des Verkehrslärms könne man insbesondere auch aus Rücksichtnahme

auf den südlichen Teil von Wieblingen nicht akzeptieren. Überdies stelle

ein Brückenbau an diesen landschaftlich besonders reizvollen Teil des

Neckarufers einen unerträglichen Eingriff in das Landschaftsbild

Wieblingens dar, so dass "aus Wieblinger Sicht allenfalls eine Tunnellösung in Betracht kommen

kann".[45]

Deshalb wurde bei der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans die

5.Neckarquerung auf Antrag der CDU als Tunnel und auf Antrag der Fraktion

der "Heidelberger" ohne Ausbau des Klausenpfads beschlossen.

Zur Frage, ob eine 5. Neckarquerung durch das Naturschutzgebiet und das zukünftige Flora-Fauna-Habitat im Alt-Neckar überhaupt rechtlich zulässig ist, ließ der Gemeinderat vom Max Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht ein naturschutzrechtliches Gutachten[46] erstellen. Darin kommen die Professoren Ulrich Beyerlin und Rüdiger Wolfrum zum Ergebnis, dass aufgrund der Gesetzeslage eine "nachhaltige Beeinträchtigung" des geschützten Gebietes verboten ist. Davon gibt es nur eine Ausnahme, wenn nämlich ein überwiegendes öffentliches Interesse am Bau der Neckarquerung an dieser Stelle bestünde und eine Prüfung ergäbe, dass die naturschutzrelevanten Beeinträchtigungen unvermeidbar seien und keine Alternative dazu bestünde. Dies ist nicht der Fall. Der vom Gemeinderat beauftragte Gutachter PTV-Planung Transport Verkehr AG war nämlich in umfangreichen Untersuchungen zum Ergebnis gekommen, dass "die Kombination mehrerer ‚kleiner’ Maßnahmen (ohne 5.Neckarquerung) in der Summe in der Lage sind, die Verkehrsverhältnisse des Neuenheimer Feldes mittelfristig nachhaltig zu verbessern und eine weitere Entwicklung des Gebietes zuzulassen". In seinem Gutachten kommt PTV zu der Empfehlung: [47]

"Der

Bau einer 5.Neckarquerung (als Brücke oder Tunnel) mit den jeweils

gegebenen Kosten oder ökologischen Nachteilen erscheint nicht verhältnismäßig.

Alle

"kleinen" Maßnahmen sollten möglichst schnell realisiert werden."

Mit diesen Aussagen in dem von der Stadt Heidelberg in Auftrag gegebenen Hauptgutachten hätte eine 5.Neckarbrücke, selbst wenn sie vom Gemeinderat beschlossen würde, vor den Gerichten aufgrund der inzwischen strengen Naturschutzgesetze keinen Bestand. Würde die 5.Neckarquerung trotzdem weiter verfolgt, besteht die Gefahr, dass dadurch wertvolle Kapazitäten der Stadtverwaltung gebunden und Planungsgelder unnötig eingesetzt und Alternativen vernachlässigt werden. Dies wäre gleichbedeutend mit einem weiteren Jahrzehnt Stillstand, da aufgrund des inzwischen im Bundesnaturschutzgesetz eingeführten Verbandsklagerechts für Naturschutzorganisationen die Realisierung der 5. Neckarquerung letztlich von den Gerichten gestoppt würde.

Auch der neueste Vorschlag der Universität, die 5.Neckarquerung als Kombination von Brücke (über den Neckar) und Tunnel (in Wieblingen), würde das Naturschutzgebiet genauso beeinträchtigen.[48]

In

einem ähnlichen Fall hat der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)

Anfang des Jahres, am 9.1.03, vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz (OVG)

einen Erfolg gegen den Ausbau der B 50 neu an der Mosel zwischen Platten

und Longkamp erzielt. Dort wollte das Land Rheinland-Pfalz eine Brücke,

den so genannten Hochmoselübergang, durch ein europäisches

Vogelschutzgebiet bauen. Das Oberverwaltungsgericht stellte jedoch "die

Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbarkeit" des

Planfeststellungsbeschlusses fest, weil die Trasse gegen das in der europäischen

Vogelschutzrichtlinie verankerte "Beeinträchtigungs- und Störungsverbot"

verstößt.

5.4 Zentraler Nordzubringer

Ein

schon sehr alter Plan ist der Bau eines Autobahn-Zubringers durch das

Handschuhsheimer Feld. Schon Anfang der 70er Jahre gab es heftigen

Widerstand dagegen. Der Widerstand wurde damals vor allem von der Gärtner-Vereinigung

Heidelberg-Handschuhsheim e.V. (1.Vorsitzender Fritz Rupp) und dem

Stadtteilverein getragen. Dem Widerstand schlossen sich der Obst- und

Gartenbauverein Handschuhsheim, der Bauernverband Heidelberg, der

Erzeuger-Großmarkt Bergstraße, die Obst- und Gemüse-Erzeugergenossenschaft

Heidelberg und der Nutzwasserverband Handschuhsheim an. Der Heidelberger

Gemeinderat beschloss den Bau des Nordzubringers zwar insgesamt fünfmal.

Trotzdem scheiterte der Nordzubringer am Widerstand der Handschuhsheimer.

Einer der stärksten Befürworter eines Nordzubringers war damals Oberbürgermeister

Reinhold Zundel. Heute, ein Vierteljahrhundert später, ist Reinhold

Zundel froh, dass der Zubringer verhindert wurde. "Gott sei Dank, das

Feld wäre nicht mehr das Feld." schätzt er die Situation anlässlich

seines 70. Geburtstages ein.[49]

Ein

Nord-Zubringer durch die Mitte des Handschuhsheimer Feldes wäre die

einzige Straßenbaumaßnahme, die für die B 3 in Handschuhsheim einen spürbaren

Rückgang des Verkehrs um 30% zur Folge hätte. Auch die Berliner Straße-Nord

würde um 18% entlastet werden, lediglich in Neuenheim in der Mönchhofstraße

würde der Autoverkehr um ca. 10% zunehmen. Ein solcher Nord-Zubringer hätte

allerdings gravierende Eingriffe sowohl in die gärtnerische Nutzung des

Handschuhsheimer Feldes wie in dessen immer wichtiger werdende

Erholungsfunktion zur Folge. Verkehrstechnisch wäre ein leistungsfähiger

Anschluss eines Nordzubringers an die Berlinerstraße durch den Bau des

Technologiezentrums II heute nicht mehr möglich. Ein zentraler

Nordzubringer wird heute von keiner Partei im Gemeinderat und auch nicht

von der Universität Heidelberg vorgeschlagen.

Um

dem Problem der Beeinträchtigung des Handschuhsheimer Feldes zu entgehen,

wurde die Idee eines Tunnels durch das Neuenheimer Feld in Nord-Süd-Richtung

entwickelt. Dieser sogenannte

5.5 "Radieschen-Tunnel"

würde die Bewegungsfreiheit

im Handschuhsheimer Feld nicht beeinträchtigen. Er könnte jedoch nur mit

Zustimmung der betroffenen Grundstückseigentümer verwirklicht werden. Für

die Hauptverkehrsströme ins Neuenheimer Feld, die von Süden und Westen

kommen, wäre ein Radieschentunnel keine Lösung. Der Verkehr auf der

Ernst-Walz-Brücke würde durch seinen Bau nur nicht spürbar um 4 % abnehmen. Für die gärtnerische

und landwirtschaftliche Nutzung hätte er für die betroffenen Grundstückseigentümer

Nachteile, da die Hydrologie der Grundstücke über dem Tunnel beeinträchtigt

wäre. Der Boden hätte keine Verbindung zum Grundwasser mehr, was sich

nachteilig auf die gärtnerische Nutzung auswirken würde. Zur Abführung

der Abgase aus dem Tunnel müssten mehrere Entlüftungsbauwerke entlang

der Strecke gebaut werden. Die neuen EU-Richtlinien zur Sicherheit von

Tunnel-Bauwerken würden zu einer aufwändigen und damit teuren Bauweise führen.

Darin liegt das eigentliche Problem eines Tunnels über eine Strecke von

2,2 km. Bei einem Beschluss für einen Radieschentunnel wäre es sehr

wahrscheinlich, dass die Straße im Verlauf des Verfahrens nicht auf der

ganzen Länge als Tunnel, sondern aus Kostengründen zunächst teilweise

und später vollständig oder weitgehend als oberirdischer Nordzubringer

durch das Handschuhsheimer Feld geführt würde. Wie so etwas abläuft, lässt

sich am Beispiel der 5. Neckarquerung studieren. Nachdem eine 5.

Neckarquerung im bisherigen Verkehrsentwicklungsplan nicht enthalten war,

beschloss der Gemeinderat im Jahr 2001 in der Fortschreibung des VEP

diese Neckarquerung zunächst als Tunnel, um eine Belastung des

Naturschutz- und FFH-Gebietes Alt-Neckar zu vermeiden. Der Beschluss war

jedoch noch keine 2 Jahre alt, als der Gemeinderat wegen der Kosten des

Tunnels (die natürlich vorher auch schon bekannt waren), umschwenkte und

seinen Beschluss änderte. Die Neckarquerung wird jetzt an derselben

Stelle oberirdisch als Brücke geplant.

5.6 "Kleiner" Nordzubringer

Als Alternative zu einem zentralen

Nord-Zubringer wurde ein westlicher Zubringer diskutiert. Dieser

„kleine“ Nordzubringer würde vom westlichen Universitätsgelände über

die Tiergartenstraße und das Gelände der Fennenbergerhöfe über oder

auf dem Allmendpfad durch das nördliche Handschuhsheimer Feld bis zur

bestehenden Umgehungsstraße Dossenheim verlaufen. Die Tiergartenstraße

besitzt heute nördlich des Schwimmbads keine Geh- und Radwege und müsste

deshalb in das Gelände des Bundesleistungszentrums hinein ausgebaut

werden. Ab dem Springer-Verlag existiert nur ein schmaler, asphaltierter

Weg, der erheblich in die Kleingartenanlagen und die Anwesen mehrerer

Vereine hinein verbreitert werden müsste. In diesem Bereich würde der

kleine Nordzubringer nahe dem Leinpfad verlaufen, der eine wichtige

Naherholungsachse am Neckar darstellt und in Zukunft als Fuß- und Radweg

vom Wehrsteg bis zur Autobahnunterführung ausgebaut werden soll. Im

Norden müsste die Straße auf einer Länge von mindestens 1,2 Kilometern

mitten durch das nördliche Handschuhsheimer Feld durch einen für die

Naherholung sehr sensiblen Bereich neu gebaut werden. Würde er

stattdessen entlang dem Neckargewann direkt zur Autobahnausfahrt geführt

werden, müsste dieses auf einer Länge von 1 km verbreitert und auf einer

Länge von 850 m durch das Dossenheimer Feld eine neue Straße gebaut

werden. Dieser Bereich ist der für die Naherholung wichtigste Bereich

des Handschuhsheimer

Feldes. Der Allmendpfad und das Neckargewann sind beliebte

Ausflugswege für Spaziergänger, Jogger und Fahrradfahrer Richtung

Ladenburg. Drei Zählungen

an Sonntagen im Februar und Oktober ergaben zwischen 3 000 und 4 100

Erholungssuchende pro Tag in dem von einem kleinen Nordzubringer

tangierten Bereich des Allmendpfades.

Um zu ermitteln, woher die

Erholungssuchenden kommen, wurden bei der Zählung am 19.10.2003 insgesamt

415 Personen nach ihrem Wohnort befragt. Die Grafik „Herkunft der

Erholungssuchenden“ zeigt die Verteilung auf die wichtigsten

Herkunftsstadtteile.[50]

Der

Anteil verlärmter Landschaft nimmt heute immer mehr zu. 1975 waren

bereits 53% der Flächen im Rhein-Neckar-Gebiet durch Lärm über 50 dB(A)

belastet. Bis 1992 stieg dieser Anteil auf 64%[51]

und dürfte seither weiter zugenommen haben. Im Aufstellungsbeschluss für

einen Bebauungsplan Handschuhsheimer Feld[52] heißt es dazu: "Als

einziger siedlungsnaher Freiraum in der Ebene auf Heidelberger Gemarkung

ist das Handschuhsheimer Feld nicht von Verkehrsflächen für den MIV

unterbrochen und bietet zusammenhängenden Landschafts- und Erholungsraum

mit einem attraktiven Fuß- und Radwegenetz. Die Bedeutung einer solchen

Qualität wird insbesondere beim Vergleich mit den Feldern anderer

Stadtteile deutlich." Der Straßenneubau durch das nördliche

Handschuhsheimer Feld würde

mitten durch ein Trinkwasserschutzgebiet verlaufen, das zur Sicherung der

vorhandenen Grundwasservorräte in Zukunft erheblich ausgedehnt werden

soll. Der Schutz des Handschuhsheimer Feldes ist seit Jahrzehnten erklärtes

Ziel der Handschuhsheimer. Auch im jüngst stattgefundenen Workshop zum

Stadtteilrahmenplan plädierte die überwiegende Mehrheit der vertretenen

Handschuhsheimer Organisationen und Unternehmen für eine Sicherung des

Handschuhsheimer Feldes gegen eine weitere Bebauung und gegen weiteren

Straßenbau im Feld.[53]

Wegen

der Randlage wären die Entlastungswirkungen gering. Für die B 3 läge

die Entlastung nur bei einem Fünftel im Vergleich zu einem zentralen

Nord-Zubringer, nämlich bei 5,8%. Auch die nördliche Berliner Straße wäre

nur leicht um 5% entlastet. Auf der Achse Rottmannstraße würde der

Kfz-Verkehr nach dem Gutachten der PTV um 12% zunehmen. In diesen Zahlen

nicht berücksichtigt ist das Problem, dass durch eine Beeinträchtigung

von Naherholungsgebieten neuer Autoverkehr erzeugt wird: Das

Handschuhsheimer Feld ist heute noch ein hochwertiges Naherholungsgebiet,

in das die Menschen ohne Nutzung des Autos gelangen können. Wird dieses

durch Lärm- und Abgasemissionen und die Zerschneidungsfunktion einer Straße

beeinträchtigt, wird es für die Naherholung weniger attraktiv. Dies hat

zur Folge, dass ein Teil der Naherholungssuchenden mit dem Auto weiter

entfernt liegende Erholungsräume aufsucht. Ein kleiner Nordzubringer würde

zu so einer Neuinduktion von Autoverkehr führen.

Für

die Universität wäre ein kleiner Nordzubringer keine Lösung. In

Bergheim und auf der Ernst-Walz-Brücke (-3,7%) würde ein kleiner

Nordzubringer den Verkehr nur unwesentlich beeinflussen. Die

Hauptverkehrsströme in das Neuenheimer Feld kommen aus dem Süden und Südwesten.

Für diese Verkehrsströme brächte ein kleiner Nordzubringer eine

Fahrtverlängerung um 4 bis 12 km, pro Tag also um 8 bis 24 km. Die

Universität favorisiert diese Lösung deshalb nicht. Sie hat, wie

Universitätsrektor Prof. Dr. Hommelhoff auf der Veranstaltung des

Stadtteilvereins in Wieblingen erklärte, nichts gegen einen kleinen

Nordzubringer, weist allerdings darauf hin, dass dieser keine Alternative

zur 5. Neckarquerung sei, da damit eine Anbindung der Universität an die

Hauptverkehrsströme aus Süden und Südwesten nicht gegeben wäre.

PTV-Planung Transport Verkehr GmbH schreibt als Ergebnisse der

Untersuchung: "Ein sog.

"kleiner

Nordzubringer" ist relativ umwegig und wird deshalb nur durch den Quell-

und Zielverkehr des Neuenheimer Feldes akzeptiert. Die Entlastungswirkung

für Handschuhsheim ist (im Gegensatz zu einem "echten" Nordzubringer)

nicht ausgeprägt." Ptv kommt zu folgenden Empfehlungen:

"Dem geringen

Aufwand steht ein ebenso geringer Vorteil gegenüber. Eine abschließende

Bewertung ist nicht möglich. Hierzu fehlt insbesondere die Ermittlung der

Kosten und der Auswirkungen auf Grundstücke Dritter und ökologische

Belange." 24

Ein

westlicher Nordzubringer wäre vermutlich nur gegen den starken Widerstand

betroffener Anlieger und Vereine zu realisieren. Bei einem Beschluss für

einen kleinen Nordzubringer bestände deshalb die Gefahr, dass der

Nordzubringer durch diesen Widerstand und durch die Tatsache seiner

geringen Effizienz im Laufe der Planung weiter nach Osten mitten in das

Handschuhsheimer Feld verlegt würde. Damit könnte ein Beschluss für

einen kleinen Nordzubringer am Ende zu dem zentralen Nordzubringer mitten

durch das Handschuhsheimer Feld führen.

6

Zusammenfassung

Die heute möglichen Maßnahmen zur Entlastung der B3 in Handschuhsheim sind in

Tabelle 2 zusammengestellt:

|

|

|

Verringerung des Kfz-Verkehrs auf der |

Mehrverkehr an |

wie schnell |

Kosten, Mio € |

||||

|

Nr. |

Maßnahme |

B3 in Hsh |

nördl.Berlinerstr. |

Rottmannstr. |

Ernst-Walz-Brücke |

anderen Stellen |

realisierbar ? |

einmalig |

pro Jahr |

|

4.1+4.2 |

Job-Ticket + Parkraumbewirtschaftung |

-11% |

-10% |

-6% |

-8% |

nein |

Monate |

0 |

0 |

|

4.13+4.14 |

Durchgangsverkehr auf A5- Str.HK |

-12% |

-14% |

-4% |

-5% |

nein |

Monate |

0,1 |

0 |

|

4.3 |

Straba-Anbindung NHF-Südstrecke |

-0,3% |

-0,4% |

0% |

-3% |

nein |

4 Jahre |

7 |

0,25 |

|

4.3 |

Straba-Anbindung NHF-Nordstrecke |

-2% |

-2% |

0% |

0% |

nein |

4 Jahre |

7 |

0,25 |

|

4.4 |

2. OEG-Gleis Schriesh.-Weinheim |

-1,6% |

-1% |

-1% |

0% |

nein |

5 Jahre |

? |

0 |

|

4.5 |

Straba direkt B3-Berlinerstraße |

-1% |

-2% |

0% |

-0,1% |

nein |

1 Jahr |

0 |

0,12 |

|

4.6 |

besserer Anschluss Weschnitztal |

-0,5% |

-0,4% |

-0,4% |

0% |

nein |

Monate |

0 |

0 |

|

4.7 |

Bike&Ride OEG-Haltestellen |

-1,7% |

-1% |

-1% |

0% |

nein |

2 Jahre |

0,05 |

0 |

|

4.8 |

Beschleunigung ÖPNV um 20% |

-3% |

-4% |

-2% |

-2% |

nein |

1 Jahr |

0,3 |

-8 |

|

4.9 |

Rad-/Fußbrücke über Neckar |

-2% |

-3% |

-2% |

-1% |

nein |

5 Jahre |

1 |

0 |

|

4.10 |

S-Bahn |

-0,3% |

-0,3% |

-0,2% |

-2% |

nein |

15.12.2003 |

|

|

|

4.11 |

S-Bahn Nordachse |

-2,4% |

-2% |

-2% |

-0,1% |

nein |

5 Jahre |

? |

? |

|

4.12 |

Straba Ladenburg/Heddesheim |

-2% |

-1,7% |

-1,7% |

-0,1% |

nein |

6 Jahre |

? |

? |

|

4.15 |

Schnellbus Wilhelmsfeld |

-1% |

-1% |

0% |

0% |

nein |

Monate |

0 |

0,10 |

|

4.16 |

bessere Nahversorgung in HSH |

-2% |

-1% |

-4% |

-0,2% |

nein |

3 Jahre |

0 |

0,05 |

|

4.17 |

sichere Radverbindung in Stadt |

-5% |

0% |

-12% |

0% |

nein |

2 Jahre |

0,1 |

0 |

|

4.18 |

Straba Kirchheim/Walldorf |

0% |

0% |

0% |

-2,8% |

nein |

6 Jahre |

? |

? |

|

4.19 |

Straba Nußloch/Wiesloch |

0% |

0% |

0% |

-3,5% |

nein |

6 Jahre |

? |

? |

|

4.20 |

Straba Plankstadt/Schwetzingen |

0% |

0% |

0% |

-2,7% |

nein |

6 Jahre |

? |

? |

|

|

Summe

|

-48% |

-44% |

-37% |

-31% |

nein |

|

15,6 |

-7,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5.1 |

5.NQ Tunnel mit Ausb.Klausenpfad |

-7,3% |

+17% |

+5% |

-25,7% |

ja |

10-15 Jahre |

100 |

1,5 |

|

5.2 |

5.NQ Tunnel ohne Ausb.Klausenpf. |

-3,1% |

+3% |

+7% |

-14,8% |

ja |

10-15 Jahre |

95 |

1,2 |

|

5.3 |

5.NQ Brücke mit Ausb.Klausenpfad |

-6,2% |

+17% |

+7% |

-27,0% |

ja |

10-15 Jahre |

25 |

0,9 |

|

5.4 |

Zentraler Nordzubringer |

-29,6% |

-18% |

+1% |

-4,4% |

ja |

10-15 Jahre |

? |

? |

|

5.6 |

"kleiner" Nordzubringer |

-5,8% |

-5% |

+12% |

-3,7% |

ja |

8 Jahre |

15 |

0,3 |

|

Tabelle

2: Maßnahmen zur Entlastung der B3 in Handschuhsheim Bei der Berechnung der Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen 4.1 bis 4.20 wurde angenommen, daß sie zusammen realisiert werden; bei den Maßnahmen 5.1 bis 5.6 , daß sie einzeln verwirklicht werden. Bei Kombination mehrerer der Maßnahmen 5.1 bis 5.6 oder der Maßnahmen 4.1 bis 4.20 mit einer Maßnahme aus 5 wäre die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen geringer.

7 Was bisher schon erreicht wurde

1970 wurde in Heidelberg der

erste "Generalverkehrsplan"[54]

erstellt und vom Gemeinderat beschlossen. 1978 erfolgte eine

Fortschreibung.[55]

In beiden Plänen wurde eine große Zahl von Straßenbaumaßnahmen

empfohlen. Ihre Umsetzung war sehr unterschiedlich: Während im Süden

Heidelbergs etliche davon gebaut wurden (vollständiger Neubau der L594a

und der B3 neu, der B535 und der L600neu, vierspuriger Ausbau der Lessing-

und Römerstraße und der L594), scheiterten sie im Norden Heidelbergs am

Widerstand der Handschuhsheimer. Der Generalverkehrsplan hatte u.a. den

sog. Kurpfalzring (5. Neckarbrücke), einen Autobahnzubringer durch das

Handschuhsheimer Feld, beide verbunden mit einem riesigen Kleeblatt und

einen sechsspurigen Ausbau der Ernst-Walzbrücke mit einer Beseitigung der

dortigen Straßenbahngleise vorgeschlagen. Wo ist es heute schöner, wo

kann man die heimatliche Landschaft besser genießen, wo ist die Verlärmung

und Zerschneidung der Landschaft geringer, im

Süden oder im Norden ? Wir können heute den Handschuhsheimern dankbar sein, die

in den siebziger und achtziger Jahren unsere Heimat vor der Zerstörung

bewahrten und verhinderten, dass dieser "Fortschritt" unser Land

heimsuchte. Ein "Fortschritt", der vor allem Lärm, Abgase und mehr

Verkehr brachte. Im Süden z.B. an Rohrbach-Markt ist der Verkehr

inzwischen unerträglich, die Einfallstraßen nach Heidelberg sind breite,

unmenschliche Schneisen, die Straßenbahn nach Nussloch und Wiesloch längst

begraben, Rad- und Spazierwege übers Feld enden an Straßenböschungen

und Schnellstraßen und der Verkehr nimmt von Jahr zu Jahr zu. Wir können,

verglichen mit dem Süden, heute von Glück sagen, dass diese Konzepte bei

uns nicht verwirklicht wurden. Die Straßenbahn die Bergstraße entlang

gibt es noch, sie wurde und wird sogar ausgebaut. Über die Felder kann

man noch ungestört fast überall hin spazieren und mit dem Fahrrad fahren

und der Verkehr auf der B3 hat in den letzten Jahren nicht zu-, sondern

abgenommen. Die Folgen dieser Straßenbaumaßnahmen

lassen sich an der Entwicklung des Verkehrs deutlich ablesen. Auf der B3

im Süden an Rohrbach-Markt nahm der Kfz-Verkehr deutlich zu, seit 1967 um

45%. Die Begründung für die Realisierung der Straßenbauvorhaben des

Generalverkehrsplans war damals, dass sie gebaut werden müssten, um die

bestehenden Straßen zu entlasten.

Ganz anders verlief die

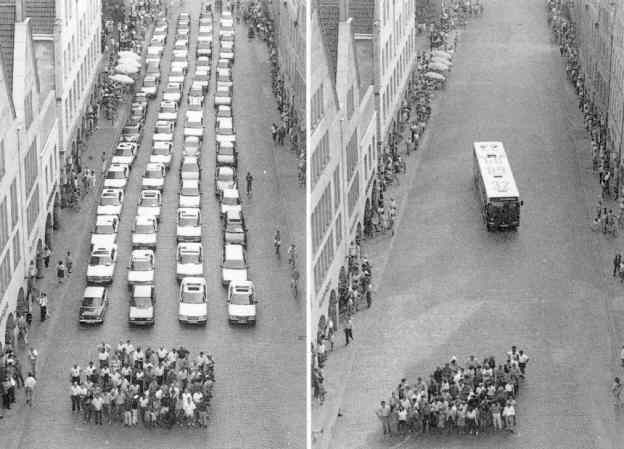

Entwicklung in Handschuhsheim, wo diese Straßenbauten verhindert wurden:

Die Grafik "Kfz-Verkehr auf der B 3 Handschuhsheim" zeigt die

Ergebnisse von Verkehrszählungen des Generalverkehrsplans (1967, 1976)54

und des Straßenbauamtes Heidelberg (1990 – 2000)[56]

in Handschuhsheim am nördlichen Ortsausgang. Der Verkehr nahm zunächst

auch zu. Dann trat jedoch eine Trendwende ein. Seit 1990 ging der

Kfz-Verkehr auf der B3 in Handschuhsheim wieder zurück, bis 2000 um

12,9%. Damit liegt er heute fast auf der gleichen Höhe wie in den

sechziger Jahren. Das ist umso bemerkenswerter, als die Zahl der

Berufseinpendler aus dem Norden nach Heidelberg von 1992 auf 2000 von 4900

auf 5470 (+11,6%) zugenommen hat.[57]

Statt eines massiven Ausbaus

des Straßennetzes wie im Süden begann in den 90er Jahren im Norden eine

Verbesserung des Öffentlichen Verkehrs. Während in den 60er und 70er

Jahren das Straßenbahnnetz der HSB halbiert worden war, erfolgte mit dem

Lückenschluss in der Berlinerstraße in Handschuhsheim zum ersten Mal wieder ein

Neubau einer Straßenbahnstrecke, der eine Fahrtmöglichkeit in Richtung

Universitätsgelände und Hauptbahnhof ermöglichte. Durch den Bau eines

zweiten Gleises zwischen Handschuhsheim und Schriesheim konnte der

OEG-Takt am 30.5.1999 durchgängig von 20 auf 10 Minuten halbiert werden. Durch den Umbau des

OEG-Bahnhofs und die Weiterführung der Linie 1 bis Handschuhsheim wurde

im November 2002 auch der Takt in die Berlinerstraße Richtung

Hauptbahnhof von 10 auf 5 Minuten halbiert. Die OEG stellte zum selben

Zeitpunkt samstags vom 30- auf den 20-Minuten-Takt um. Beides dürfte zu

einer weiteren Entlastung der B3 geführt haben, die in der Grafik noch

nicht enthalten ist. Diese bisher schon durch

wenige Maßnahmen erreichte Entlastung der B3 (bis 2000 um 12,9%) ist rund

doppelt so stark wie der Rückgang, der sich z.B. durch einen kleinen

Nordzubringer über die Tiergartenstraße (5,8%) oder durch eine fünfte

Neckarquerung (3% - 7%) erreichen ließe. Dies zeigt, dass die positive

Wirkung kleiner und kurz- bis mittelfristig realisierbarer und leicht

finanzierbarer Maßnahmen spürbar ist. Es kommt darauf an, diese Maßnahmen

sinnvoll zu kombinieren und sie zügig umzusetzen, damit bereits in den nächsten

Jahren weitere spürbare Verbesserungen beim Durchgangsverkehr in

Handschuhsheim eintreten. Die Wirksamkeit von

verkehrsplanerischen Maßnahmen zeigt sich auch bei der Zusammensetzung

des Verkehrs. Die nachfolgende Grafik zeigt die Verkehrsmittel der

täglichen Einpendler nach Heidelberg:

So

kamen z.B. bereits 1999 aus Dossenheim und Schriesheim mit 47% weniger als die Hälfte

der Einpendler mit dem Auto, 53% dagegen mit dem Umweltverbund (34% mit

dem ÖPNV und 18% mit dem Fahrrad). Dossenheim und Schriesheim sind gut

mit der OEG an Heidelberg angebunden, die Fahrt mit dem Fahrrad durch das

Handschuhsheimer Feld ist schön und ungefährlich. (Die Daten aus

dem Jahr 1999 erfassen noch nicht die durch die Takthalbierung der OEG

eingetretenen Verbesserungen.) Aus

Ladenburg dagegen, das nur sehr schlecht mit dem Öffentlichen Verkehr zu

erreichen ist, kommen fast doppelt soviel (81%) mit dem Auto. Sogar mit